期刊内容

人道观察 科技点亮生命,福祉照见未来

文|本刊记者 冯欢

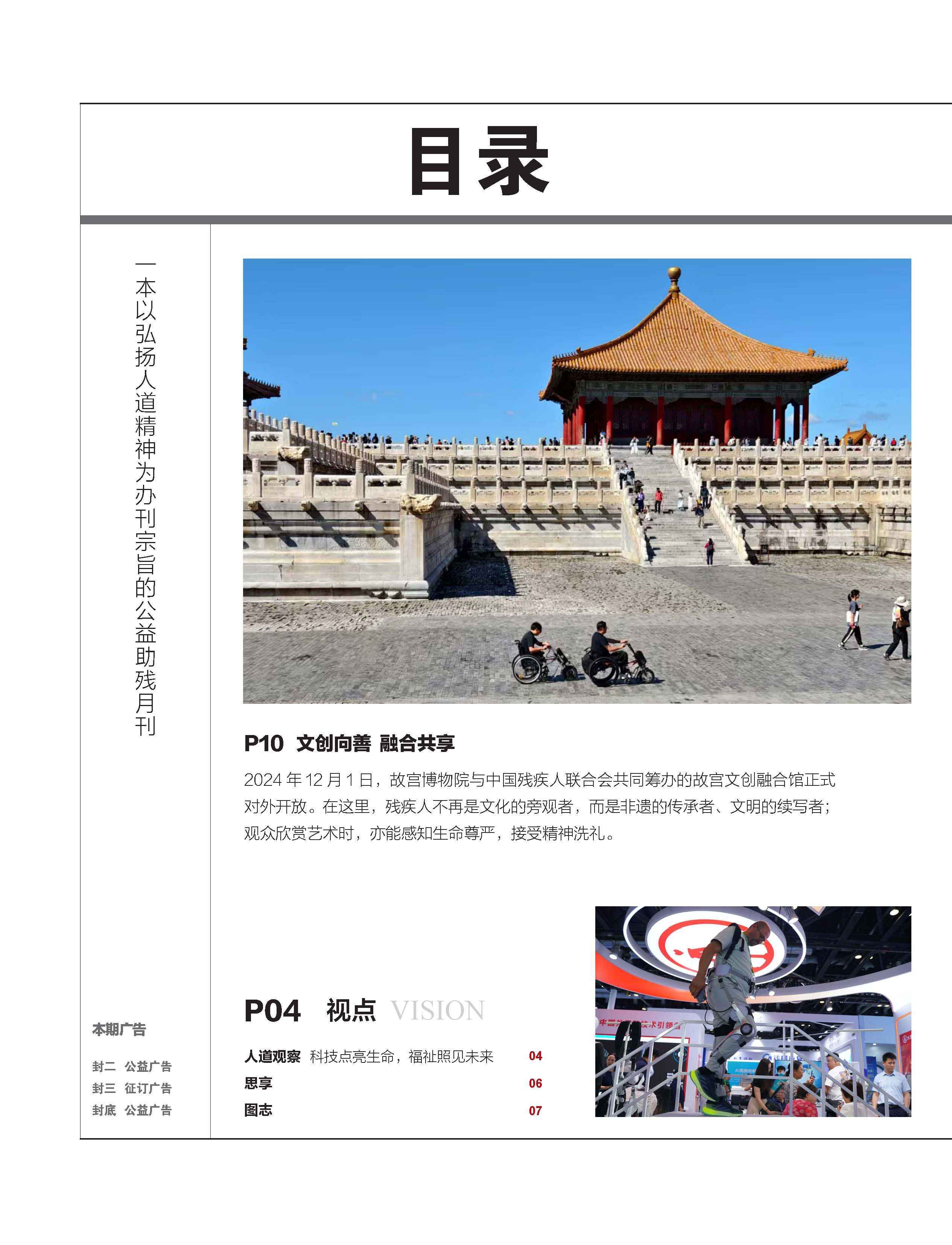

能辅助残疾人行走的外骨骼、能识别红绿灯的智能导盲犬……2025中国国际福祉博览会上,各参展方同台竞演,帮助残疾人解锁生活新方式,享受科技向善带来的健康福祉。(摄影 张西蒙)

2025年9月12日至14日,由中国残疾人联合会主办的2025中国国际福祉博览会暨中国国际康复博览会在京举办。430余家中外企业与机构、2.2万平方米展区空间,万余种用品用具与设备技术,以“科技赋能,共享福祉”为主题,铺展出一幅科技与人文交织的温暖图景。从智能导盲犬到AI手语翻译设备,从脑机接口到外骨骼机器人,超百种辅助器具创新产品首次亮相,集中展现近年来助残科技创新成果。

有评论指出,本届博览会不仅是行业发展的里程碑,更象征着中国福祉事业从青涩走向成熟的“成年礼”。自2007年首届福祉展举办以来,展品从轮椅、代步车演进至脑机接口、外骨骼机器人,参展企业从百余家增至四百余家,背后是康复辅具产业规模突破万亿元的指数级跃迁,也是社会残疾人观的深刻嬗变。从保障生存到支持发展、从福利关怀到权利尊重、从“功能补偿”到“潜能开发”,科技被赋予更多温度,福祉也有了更坚实的根基。

我国有8500万残疾人和约4400万失能、半失能老年人,辅具需求庞大且多元。与早期传统辅具侧重“代偿”不同,如今的博览会凸显的是更深层次的“赋能”。一位偏瘫青年借助外骨骼机器人自主迈步,十分钟走完两百米。他说:“我又找回行走的感觉了。”这句朴素心声,道出技术最底层的伦理价值——它重建的不只是身体功能,更是人的主体性与尊严。当脑电信号驱动机械手举杯喝水,当AI将聋人手语实时转译为语音,科技不断扩展着人类能力边界,重新定义生命的可能:残疾并非能力的终点,而是另一种形态的起点。

展区设置的系统性升级更显深意。助行移动、假肢矫形、儿童康复、养老无障碍等七大板块,共同构建起覆盖全生命周期、全类型残疾需求的支持网络。这一细分不仅反映市场成长,更标志产业逻辑的转变:从“单点适配”到“系统支持”,技术不再孤立存在,而是嵌入无障碍生活的各类场景,以更细腻的方式响应每一个具体而微的需求,让独立生活成为可能。

值得关注的是,世界卫生组织、全球辅助技术合作倡议(ATscale)等国际机构及“一带一路”沿线国家代表也齐聚展会,共同推动全球辅具产业协同发展与资源整合。过去,全球80%的残疾人生活在发展中国家,而辅具覆盖率却不足10%。今天,中国逐步从技术引进方转型为创新输出者,智能导盲犬、外骨骼机器人等国产技术日益成熟,不仅服务本土需求,更为全球市场提供高性价比的解决方案。这是科技实力的印证,也为推动构建人类命运共同体写下最温暖、最可触摸的注脚。

“成年”意味着产能先进、技术成熟,也意味着更大的责任。当前,科技助残仍面临诸多挑战:高价辅具如何实现普惠?辅具适配、维修与服务体系如何进一步完善?系统性无障碍环境又该如何优化?这些问题都需要政策、市场与社会各方合力破解。

或许,福祉博览会留给我们最珍贵的启示在于:当科技真心实意为“最特殊的人群”驻足思考,它终将惠及最广泛的大众,走向更远的未来。在这场“成年礼”之后,中国福祉事业应以更成熟的姿态推动科技向善,让创新真正服务于每一个生命的绽放。当助残化为自觉,当“无碍”成为常态,技术完成了它的成人礼,社会也实现了它的文明礼。

责编:魏红

审核:杨乐