四川省绵阳市残联主动作为,紧密围绕残疾人精神文化需求,坚持以“文”化人、以“文”赋能、以“文”兴业,多层次、多样化提供优秀文化产品和服务,不断推动残疾人文化工作便利可及、保障有力,持续增强残疾人在文化领域的获得感、幸福感。

以“文”化人 提升文化引领力

绵阳市残联强化理论武装,整合宣传文化阵地,打造媒体宣传矩阵,构建残疾人文化服务体系,媒体联动传递党委政府声音,持续用力营造扶残助残良好氛围。

市残联始终坚持党性原则,借助绵阳市残联微信公众号等平台,做好残疾人政策宣传工作,不断深化“学听跟”活动,牢牢把握残疾人文化工作的正确方向。绵阳市残联微信公众号传播力稳居四川省残联系统前列。2021年以来,绵阳市电视台开设《手语新闻》栏目,每周一期,为听力残疾人开辟获取资讯和参与社会互动的新平台。此外,市残联还联合绵阳市广播电台开通《阳光伴我行》节目,每月一期,通过“本地民生热点+自强故事+困难帮扶+公益活动”形式,向广大残疾人及亲友宣传党委政府涉残政策。

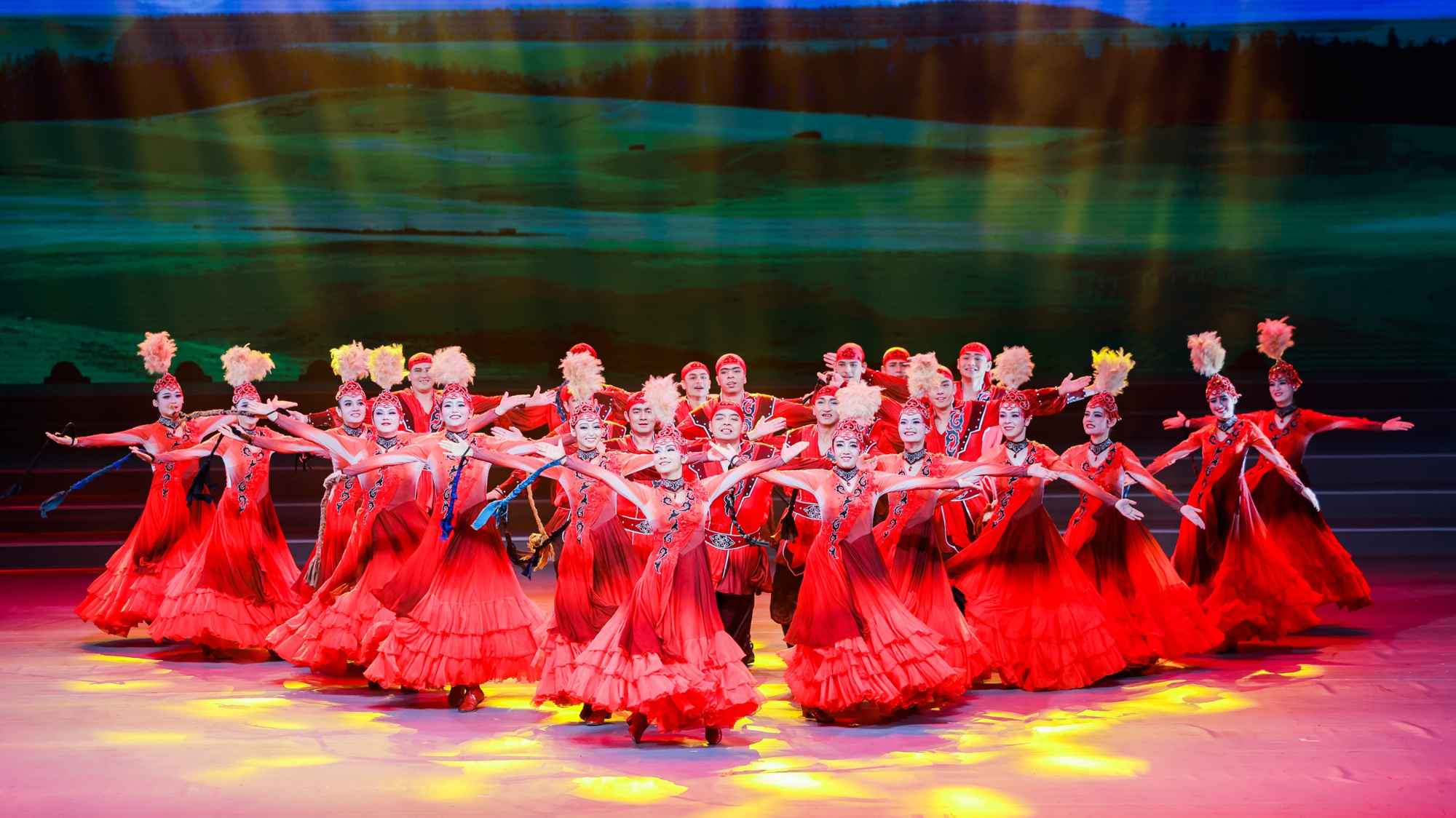

围绕全国助残日、国际残疾人日、全国残疾预防日、残疾人文化周活动等重要时间节点,绵阳市残联开展丰富多彩的残疾人文艺演出和作品展示,并邀请市委、市政府、市人大、市政协领导出席,组织爱心人士和爱心企业参与其中,彰显出残健融合的理念,擦亮“平等、融合、共享”的现代文明底色,在全社会营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的浓厚社会氛围。2024年5月17日,在绵阳市第34次全国助残日现场,残疾人先进典型励志演讲、残疾人文艺演出、仿生智能辅具展示等活动吸引无数市民驻足观看。“这些活动很精彩、很用心,尤其是刚刚的励志演讲深深打动了我,我们每个人都要勇敢地活出自己的人生。”残疾人于先生说道。

四川省绵阳市残联依托独特的地域文化,积极开展非遗职业技能培训。图为绵阳市残疾人非遗传承人王兴碧展示竹编技艺。

以“文”赋能 强化服务支撑力

绵阳市残联不断强化制度机制建设,搭建多元文化服务平台,持续提升残疾人公共文化服务水平。市残联创新思路开展残疾人文化进家庭“五个一”项目,统筹整合资金,为全市有需求的重度困难残疾人家庭统一订阅杂志,每年惠及残疾人家庭2500余户;投入40余万元改造更新市图书馆盲人阅览室,配备无障碍助阅设施,目前,绵阳市9个县(市、区)均已设置盲人阅览室。

同时,绵阳市残联聚焦人才储备,发挥特校优势,加强对特殊艺术人才的发掘与培养,为残疾人文化事业可持续发展注入源头活水。

在人才发掘方面,市残联依托全市特殊教育学校,通过校际交流、举办文艺演出等方式,针对性挖掘具有文艺天赋的残疾学生。涪城区特殊教育学校是一所12年一贯制的特教学校,将雕塑、陶艺、舞蹈等艺术教育纳入课程体系,其原创舞蹈节目《心鼓》获四川省第九届少数民族艺术节第三名。

在人才培训方面,绵阳市残联采取“请进来+走出去”的方式,利用市残疾人文化艺术节、省残疾人文化艺术团来绵演出等时机,选送残疾人参加比赛,以赛促训。市残联主动对接市文联、市文广旅局等相关部门,积极向艺术类组织推荐残疾人优秀文艺人才20余人,为残疾人特殊文化艺术创作和发展注入活力。近年来,视力残疾人熊翎好、郭梦漪,肢体残疾人牛钰、代国宏等先进典型不断涌现。

以“文”兴业 激活就业内生力

绵阳市依托独特的地域文化,推动非遗创意产业化发展,积极开展羌族草竹编、炳林毛笔制作等非遗职业技能培训,大力培育文创基地,孵化特色文创产品。

绵阳市、县残联二级联动,采取“文化+就业+基地”的模式大力培育文创基地。县残联通过多次实地调研摸底,打造残疾人文创基地,市残联整合残疾人文化、就业等资金和项目,给予资金支持,推动残疾人文创基地做大做强。目前,绵阳市已建设北川草编、炳林笔庄、牧云轩、香月儿、李白诗意蜀绣、桑枣花庙陶艺基地共6家。其中,北川草编残疾人文化创意产业基地获评全国首批文创基地,四川炳林文化传播有限公司获评全国第二批文创基地,四川欧阳曼娘文化传播公司获评全国首批“美丽工坊”。2024年3月,牧云轩残疾人就业基地的“记得兔”、非遗蜡染等文创作品参加绵阳市“文化三推”厦门行活动,让残疾人文创作品走向更广阔的市场。

同时,绵阳市残联利用线上与线下相结合的方式拓宽残疾人参与非遗产品变商品的销售渠道,用文化激活就业内生动力,带动残疾人就业增收。市聋人协会秘书长王乐平牵头组建直播团队,依托涪城区星光助残服务中心,借助互联网、大数据等手段,开展直播带货,精准营销,线上线下同步销售非遗产品,并提供售后服务。

文化建设为残疾人搭建了一个展示自我、抒发情感的舞台。绵阳市残联围绕保障残疾人精神文化需求,努力实现从“文化助残”到“精神共富”的深层次价值升华。用文化服务为全市残疾人幸福生活“加码”,绵阳一直在路上。

责编:魏红

审核:杨乐