在山东省青岛市即墨区,有这样一位特殊的“托养者”——吴爱华。她是祥泰残疾人托养中心的创始人,更是数百名重度残疾人及其家庭的希望守护者。从一名普通的医务工作者到创办山东省首家民办公助残疾人托养机构,15年来,吴爱华用专业与爱心,为残疾人打造了一个快乐幸福的家园,也探索出了一套可持续的助残服务新模式。

开办一家残疾人托养机构

1971年出生的吴爱华,人生轨迹原本与大多数人无异。卫校毕业后,她在医院从事预防医学工作,后来辞职下海,创办了自己的门诊和体检中心,完成了初步的财富积累。然而,家庭中一位特殊成员的存在,悄然改变了她的人生方向。

“我20岁左右,二姐突然得了精神病,家里人也照顾不了。”回忆起那段岁月,吴爱华的声音依然沉重。她亲身体验了精神残疾人家庭的经济负担、生活照料压力和无法言说的心理煎熬。“送精神病院很心疼,不舍得;但在家里又管不了、管不好。”这种两难困境,成了她心底最深的痛。

转机出现在2009年。当时,中国残联和财政部正式启动“阳光家园计划”,中央财政安排专项资金用于补助智力、精神和重度残疾人托养服务。得知这一政策后,吴爱华心情非常激动,萌生了创办托养机构的想法。“像我二姐这样的残疾人,就可以不去精神病院,也不给家庭造成负担,有了第三条路。”从想法到落地,过程并不容易。托养机构需要至少3000平方米的场地,符合消防、抗震等各项标准。吴爱华跑遍了即墨的大街小巷,最终找到了合适的地方,年租金35万元。

残疾人托养中心刚开始筹建时的地点原本是一个厂房,破破烂烂。没钱雇人干活,吴爱华就和团队的12个员工自己当装卸工和搬运工,一桌一椅、一草一木都见证了他们曾经付出的汗水和心血。“护工、采购、财务、医生、护士、食堂师傅和业务,为了节约经费,当时我一人身兼7职。”吴爱华和同事们就像打了鸡血,充满了激情和干劲,没有周末和节假日,每天早晨5点准时到中心,仔细巡查一遍才安心。

有了地方,还要找人。吴爱华找到即墨残联,对照残疾人证的信息到村里对一、二级残疾人一一家访。很多残疾人家属觉得她是骗子,闭门不见。“他们不懂政策,觉得哪有这么好的事,一分钱不用花就能去住,还有的觉得现在我不收钱,肯定是为了以后收更多的钱,我和残联的工作人员没少吃闭门羹。”面对家属质疑,吴爱华就把国家政策打印出来逐条解释,家属害怕被骗,她就写了保证书承诺不收一分钱。

从2010年6月创建到8月27日开业,祥泰残疾人托养中心终于迎来了第一批88名重度残疾人入住,吴爱华的二姐也在其中。营业不到一个月,祥泰就作为最早一批民办托养机构承办了全国托养观摩会,市委、市政府给予了大力支持。“看到政府这么支持、这么关注特殊群体,我把托养机构办下去的信心更强了。”吴爱华毅然买下了租赁的房产,决心将这份事业长久做下去。

2022年1月,即墨区委书记亲自带队调研,协调 9 个部门对口帮扶,解决了机构单独供暖等硬件问题。从残疾人亲属到服务机构创始人,吴爱华完成了人生的重要转型。这种转型不仅源于她对家庭痛苦的切身感受,更来自她对政策的敏锐把握和对社会需求的深刻理解。“其实自己的力量是弱的”,她坦言,“发展到现在,主要得益于政府的高度重视。做残疾人工作是个微利行业,是有风险的,只有真心想要为残疾人做实事的人,才能把工作做长久。”

专业与温度并重的托养“哲学”

走进祥泰残疾人托养中心,人们常会惊讶地发现,这里的残疾人“不像残疾人”。这种变化背后,是吴爱华独特的“快乐幸福”托养哲学——没有高大上的理论,只有服务好残疾人的实践智慧,“我们的终极目标就是四个字:快乐幸福。”吴爱华这样总结她的服务理念。员工快乐工作、收获幸福,残疾人快乐生活、感受幸福,在双向奔赴中,共同创造有温度的生活。这种理念体现在日常的每一个细节中。

祥泰不同于传统精神病院的封闭管理,凭借吴爱华的医学背景,祥泰在2012年陆续审批获得了医疗资质、精神病专科资质和综合性资质,使机构既能提供专业医疗服务,又避免了传统精神病医院“大铁门大铁窗”的冰冷感。“医疗手段是基础,但更重要的是康复。”吴爱华深知,精神康复需要的是持续的专业关怀,而非简单的药物控制。吴爱华讲了一个生动的例子:一位女护工被患者豆豆频繁辱骂而哭泣。了解情况后,她发现豆豆是因对象出轨受了刺激而患病,“那就不能派年轻好看的护工,派个年纪大些的就不会被骂了。”这种对残疾人生活背景、病因和心理的深入了解,成了祥泰服务的核心优势。吴爱华时刻强调,工作人员要有一颗“专业的心”,而不仅仅是“专业的文凭”。

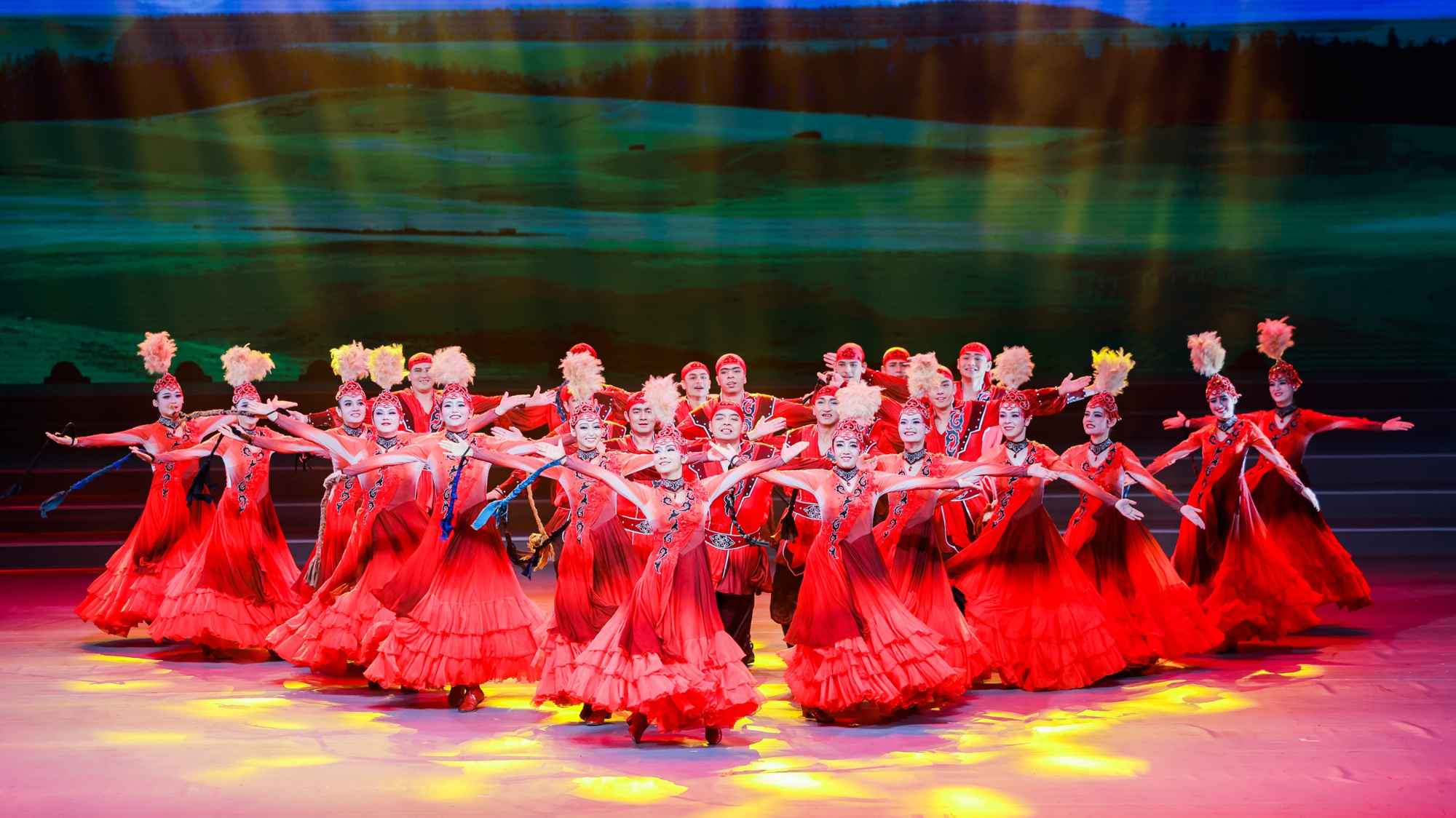

15年的发展,祥泰已从单一的托养机构,成长为集托养、康复、教育、就业于一体的综合性服务平台。目前,机构有172名员工,服务500多名残疾儿童和成人,包括精神残疾、智力残疾、脑瘫、孤独症等多种类别。机构内20多个赋能教室构成了完整的康复体系,从唱歌跳舞到做咖啡、西点,从理发美容到陶艺手工,这些活动看似普通,却被赋予了专业的康复意义。“残疾人不需要很精通,但都要参与。”吴爱华创新性地采用“残疾人教残疾人”的模式,激发参与者的成就感。尤其是美容室,由员工捐赠闲置化妆品组建,让残疾女性在护肤、美甲中重拾自信,深受大家喜爱。

这种专业与温度并重的服务,创造了无数康复佳话。倩倩曾是被精神疾病困扰、在家打骂母亲的女孩,现在不仅病情稳定,还用自己赚的钱给母亲买水果;脑瘫患儿月月,刚来时才1岁3个月,连脖子都挺不起来,经过五六年康复已能走路。更多精神残疾人从攻击性强、生活不能自理,转变为能参与劳动和教学、情绪稳定的“师傅”。

“吃得好、住得好、玩得好,才能康复得好。”吴爱华用最朴实的语言,道出了残疾人托养的真谛。在她看来,精神上的快乐与满足,远比物质条件更重要。“今天心情好,吃个大白菜也觉得香;心情不好,给海参也吃不进去。”从艰难起步到多元发展,吴爱华的创业历程也是残疾人托养服务发展的缩影,“政府从政策到资金的支持越来越到位,社会认知也越来越理性。”她回忆,早期员工羞于告诉别人在残疾人服务机构工作,现在却能自豪地说“我是祥泰的”。

融合是助残新方向

在稳定发展的基础上,吴爱华的眼光已投向更远的未来——建设一个开放、共享的志愿服务基地。吴爱华清醒地认识到,残疾人托养机构的可持续发展不能仅靠政府购买服务,必须探索多元化运营模式。她的解决方案是发挥规模效应和进行业务延伸。吴爱华精打细算,希望通过提高服务质量吸引更多服务对象来摊薄运营成本。同时,机构延伸了五保特困供养、孤老残障及退役军人上门服务等业务,“多一块业务,大家的工资就多一重保障。”这种务实的思路,使祥泰在保持公益性的同时实现了运营上的可持续。

吴爱华观察到,当前志愿服务多为“粗放式”的送物资,缺乏持续性和专业性。她想打造一个“课程化、预约式、清单式”的开放平台,让志愿者能根据自己的特长和时间,精准对接残疾人需求。“志愿服务不一定要花钱买东西。志愿者的技能,他们闲置的玩具、书籍、衣物,甚至婚礼上收到的喜糖,都可以成为志愿服务资源。”目前,吴爱华正在筹备为志愿服务基地配备共享餐厅、厨房和各种功能教室,志愿者可以通过预约来教陶艺、带运动、做美容,与残疾人共度有意义的时光。这种模式既能提升志愿服务质量,又能降低参与门槛,实现“闲置物资+特长服务”的精准匹配。

吴爱华希望将祥泰打造成一个“没有围墙”的助残平台,让更多残疾人在专业服务和社会融合中找回尊严与希望。这份朴素而坚定的信念,支撑着她和她的团队在助残道路上不断前行。既有专业能力,又有人文关怀;既懂政策方向,又接基层地气;既坚持公益初心,又创新服务模式。在吴爱华身上,我们看到了新时代助残工作者的形象,正如她常说的:“真正的助残不仅是提供照料,更是创造可能。”

责编:魏红

审核:杨乐