当16岁的孤独症少年茅豆将最后一本图书放入图书馆的指定区域时,他转身对志愿者比出“完美”的手势,眼底的星光与窗外的灯火遥相呼应——这是“星未来”项目最动人的注脚。

历时9个多月,由上海华爱公益基金会发起的“星未来”融合成长计划暂时落下帷幕,通过“寻觅上海”“探秘自然”“社会实践”三维赋能体系,让13名孤独症青少年在城市的经纬线上织就属于自己的社会联结网。项目以突破性的场景化设计,将社会融入的抽象概念转化为可触摸的生命成长轨迹,见证着特殊群体从“被照顾者”到“城市共建者”的蜕变。

在城市的呼吸中找到心跳同频

三场精心设计的城市定向活动,构建起递进式的融合阶梯。从首场活动的上海博物馆青铜器展厅,到终章的双层巴士穿越外滩建筑群,项目团队用“城市拼图”理念串联起认知升级之路。学员们在地铁换乘中学习路线规划,在邮政博物馆亲手盖上纪念邮戳,在中共一大会址对照历史影像寻找建筑细节。这些看似寻常的市民日常,对孤独症群体而言却是突破感知边界的“社会预演”。

“他以前看见人群就捂耳朵,总是沉浸在自己的世界里,现在会主动问路,也敢于进入到模式的环境当中,还会跟我们分享他最喜欢的地铁。”学员家长欣慰地说道,“这辆地铁的名字叫托马斯……它是到人民广场的”一旁的源源正兴奋地介绍着他最喜欢的地铁。当他们在城市探索中不断验证“我可以”,坚冰般的社会隔阂便悄然融化。

在服务他人中确认自我价值

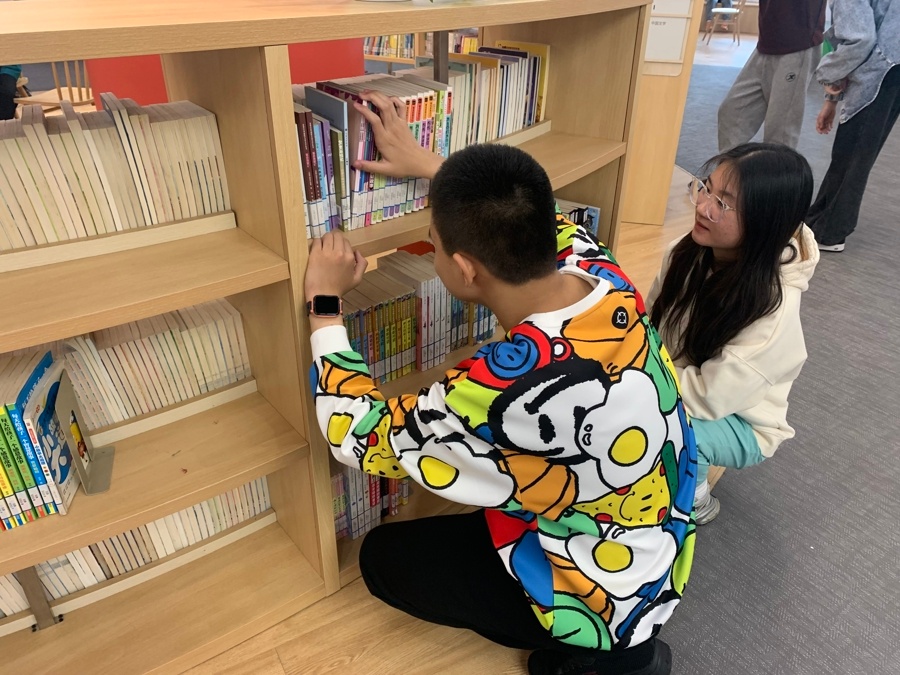

项目最具创新性的突破,是将受助者转化为助人者。在打浦桥社区食堂,学员们系上围裙参与餐盒分装;在慈善超市,他们用新学的分类逻辑整理货品;在黄浦区图书馆儿童阅览区,少年们化身“图书守护者”,仔细地把图书摆放到书架上排列整齐。这些精心设计的服务场景,让能力培养与价值创造同频共振。

“整理图书,餐盒分装不是简单劳动,而是建立与社会的契约关系。”项目负责老师解释设计逻辑。曾因注意力缺陷无法长时间安坐下来的天天,如今能在一个小时内专注地进行图书分类、整理、上架等工作,还能配合社区食堂的工作人员完成给餐盒盖盖子、贴标签。当孩子们完成工作收到“你真棒”的夸奖时,那种被需要、被认可的震撼,胜过千万次康复训练。

在万物生长中看见生命答案

穿插在城市活动间的农场劳作、浦江郊野公园探秘等自然模块,则提供了另一种融入视角。学员们通过亲手锄地、摘菜,学习认识不同的食物,在劳动中获得自然知识。这些需要极致专注与感知力的任务,恰好激活了孤独症群体的优势潜能。那个曾被视作“缺陷”的特质,终于找到了发光的位置。

在项目的反馈问卷调查中显示,80%的学员敢于乘坐公共交通,80%的家庭反馈孩子的主动社交意愿比以前更高了。但比数据更具说服力的,是那些闪着光的细节:有学员开始更加珍惜每一次的社会实践岗位机会,有学员把每次社会实践所得的代币奖励存起来给自己的妈妈兑换洗衣液——那是他们实现自我价值的开始。

当城市以包容的姿态俯身倾听,那些曾被定义为“孤独”的星星,终将在温暖的人间烟火中,找到与银河共鸣的频率。这既是“星未来”的终点,更是社会文明向美而生的新起点。

责编:魏红

审核:杨乐